Il Vescovo di Lourdes ha annunciato al mondo la copertura dei mosaici esterni alla basilica di Nostra Signora del Rosario realizzati da Marko Ivan Rupnik

Il campo semantico della parola visione conferisce il funzionamento della facoltà visiva, la falsa percezione (allucinazione) della realtà o sua distorta percezione (illusione). Cultura riflessa non quella diffusa. Lo asserisce il teologo Romano Guardini. Prologo utile per addentrarci nella positiva decisione sui Mosaici di Lourdes.

L’articolo del p. Pierre Vignon apparso su Adista Notizie (n.26 del 13 luglio 2024) reca il titolo Il destino segnato dei mosaici di Rupnik.

Ormai la questione di fondo, per quanto riguarda le opere di questo prete gesuita mosaicista e teologo, fin dagli anni ‘80 oggetto di esaltazione per i suoi mosaici, per i suoi libri, per i suoi esercizi spirituali di tradizione ignaziana, sembra essere: che farne? La questione si è posta soprattutto per i mosaici realizzati da Rupnik sulla facciata della Basilica del Rosario a Lourdes e sugli archi sotto i quali si passa per raggiungere la Grotta.

Jean-Marc Micas, arcivescovo di Lourdes, ha apprezzabilmente deciso: le opere di Rupnik non possono essere continuamente sotto gli occhi dei pellegrini, soprattutto considerando che coloro che vanno a Lourdes sono, più che altrove, persone sofferenti in cerca di conforto per le loro e altrui sofferenze. Le ha coperte, in segno di rispetto di coloro che hanno dovuto soffrire a causa dell’autore. Ma anche per rispetto di tutti.

Significato dell’Arte

Secondo lo storico dell’arte Erwin Panofsky l’arte visiva è concepita come un linguaggio le cui forme espressive sono cariche di significato. Panofsky non intende separare l’idea dalla forma.

Per il filosofo tedesco Max Dessoir occorre dare rilevanza all’individuo e ai sistemi di relazione tra soggetti. Egli evidenzia che il fondamento dell’arte non va cercato nell’estetica bensì nelle questioni genetiche e storiche delle forme e dei suoi sistemi, transoggettivi e interoggettivi. In definitiva, la nuova scienza dell’arte si occupa degli aspetti sociali, etici, psicologici e culturali dell’arte e degli artisti.

Dunque citando Panofsky e Dessoir, il primo punto si riferisce alla sfera etica, sociale e culturale alla quale i mosaici esterni della basilica non aderiscono come il loro curatore; ne sono estremamente lontani così come le sue forme.

Ad un livello preiconografico di interpretazione non si riescono ad identificare forme pure delle immagini. Non cogliamo qualità espressive dell’opera di Rupnik. I volti allungati e scomposti dei soggetti sono privi di espressività e sorrisi, caratteristiche fondamentali per infondere ai pellegrini in visita speranza e fede. Inoltre c’è poca armonia di insieme, assenza di prospettiva.

Arte come simbolo

Al centro del pensiero di Cassirer sta il simbolo.

La realtà si estrinseca attraverso forme simboliche. Il simbolo non è il rivestimento accidentale del pensiero ma l’organo necessario ed essenziale per esso. Non serve solo allo scopo di comunicare un contenuto spirituale già bello e pronto, ma è lo strumento in virtù del quale il contenuto in questione acquista una sua compiuta determinatezza. Determinando concettualmente un contenuto lo si fissa in un simbolo caratteristico.

Queste considerazioni ci riportano alla questione in oggetto.

Per dirla alla Panofsky la dimensione spaziale dei mosaici esterni non è contigua e non si armonizza con la dimensione spirituale. Inoltre il simbolismo spirituale dei mosaici non acquista un’accurata precisione. Il teologo svizzero Hans Urs von Balthasar (1905-1988) sviluppa nel suo capolavoro Gloria (1961-69), un’estetica teologica diversa da una teologia estetica votata a elaborare un Cristianesimo estetico o estetizzante, capace di promuovere la potenza immaginativa e di solleticare il sentimento o di generare opere d’arte.

Scrive il Cardinale Ravasi quella di von Balthasar è, invece, un’«estetica teologica per cui è la Rivelazione stessa, anzi, è il suo soggetto fondante, Dio, ad essere e a irradiare la bellezza, percepibile e coinvolgente». Come egli stesso dichiarava «l’opera costituisce il tentativo di sviluppare la teologia cristiana alla luce del terzo trascendentale, di completare cioè la considerazione del verum e del bonum mediante quella del pulchrum». Von Balthasar avrebbe poi sviluppato gli altri due trascendentali, cioè la verità e l’etica, nelle altre parti della sua trilogia, la Teologia (il verum) e la Teodrammatica (il bonum). L’iconologia di un’opera deve rispondere a criteri ben precisi che non sono solo di indole estetica, ma si ancorano al cuore del messaggio cristiano oltre che all’etica dell’indole dell’artista. Ne era consapevole la stessa teologia dei primi secoli cristiani quando, ad esempio, con uno dei primi cantori del valore spirituale delle immagini, san Giovanni Damasceno (VII-VIII secolo), invitava il non credente desideroso di conoscere la fede cristiana non a un dibattito teologico, bensì a entrare in una chiesa e a contemplare i dipinti e le statue là presenti: «Se un pagano viene e ti dice: “Mostrami la tua fede!”, tu portalo in chiesa e mostra a lui la decorazione di cui è ornata e spiegagli la serie dei sacri quadri» (Patrologia Graeca, 95, 325).

Mancanza di luce dell’opera di Rupnik

I mosaici esterni a Lourdes dovevano raffigurare i Misteri della luce ma non viene espressa alcuna correlazione all’idea di luce. Dio è luce. Andrea Dall’Asta scrive: «la radice indoeuropea *diu – da cui viene il latino divus e, successivamente, dio – significa luce. In origine luminoso indica, infatti, la manifestazione degli dèi del cielo che si rivelano sia con la luce del giorno, sia con quella del lampo (come più tardi i romani Iuppiter Lucetius e Iuppiter Fulgurator)». L’Arte ha bisogno della teologia nel suo essere strumento del Sacro, al lavoro per la dimensione religiosa. La Luce indica la presenza del divino nel bisogno umano di fare Arte.

Questa presenza ben si evidenzia nei magnifici mosaici interni di Lourdes, in stile romano-bizantino, che narrano la vita di Cristo e di Maria attraverso i Misteri del Rosario. Mentre i mosaici esterni che rappresentano i misteri luminosi curati da padre Rupnik contengono l’oscurità della mano che li ha creati, la stessa mano che ha fatto cose orribili su corpi ed anime di donne che cercavano Dio.

L’ineguagliabile Bellezza dei Mosaici interni a Lourdes

All’interno della Basilica di Nostra Signora del Rosario, i mosaici trasmettono un messaggio spirituale e invitano i fedeli a contemplare i Misteri del Rosario con devozione e riflessione riuscendo nel loro intento attraverso la Bellezza della loro forma armonica e la loro luminosità. Ogni mosaico presente nella Basilica di Nostra Signora del Rosario di Lourdes testimonia la profonda spiritualità e la ricca tradizione mariana della Chiesa cattolica. Attraverso la bellezza artistica e la rappresentazione dei Misteri del Rosario, i fedeli sono invitati a immergersi nella preghiera e nella meditazione, trovando conforto e ispirazione per la propria vita di fede. Il primo mosaico rappresenta l’agonia di Cristo nell’orto degli ulivi. L’immagine mostra Gesù in preghiera, circondato dall’atmosfera di angoscia e sofferenza. Questo mistero richiama la forza e l’umiltà di Cristo durante il suo momento più difficile, invitando i fedeli a trovare conforto e speranza nella preghiera. Le parole di Bernadette sul primo mistero doloroso dicono: «O compassionevole cuore del mio Gesù, delle mie lacrime, ogni grido del mio dolore, come la supplica per coloro che soffrono, per tutti quelli che piangono, per tutti quelli che ti dimenticano». Il secondo mosaico rappresenta la flagellazione di Gesù. L’immagine mostra il corpo di Cristo tormentato dai colpi dei soldati romani. Questo mistero invita i credenti a riflettere sulla sofferenza e il sacrificio di Cristo per la redenzione dell’umanità, stimolando un senso di gratitudine e amore verso Dio. Le parole di Bernadette sul secondo mistero doloroso: «Nelle sofferenze fisiche o morali, disprezzo o umiliazione dalla parte delle mie superiori o compagne, ringraziare subito Nostro Signore come per una grande grazia ricevuta». Il terzo mosaico raffigura l’incoronazione di spine di Gesù. L’immagine mostra la scena in cui i soldati romani posano una corona di spine sul capo di Cristo. Questo mistero sottolinea la volontà di Gesù di sopportare la derisione e il dolore per amore dell’umanità, incoraggiando i fedeli a seguire il suo esempio di pazienza e umiltà. Le parole di Bernadette sul terzo mistero doloroso: «Il cuore di Gesù è circondato da una fitta foresta di rovi e spine: abbandono, umiliazioni, tradimenti, disprezzo, calunnia, esilio, lavori, fame… persecuzione, falsa accusa, schiaffeggiato, dato del pazzo, dello scellerato, del truffatore!». Il quarto mosaico ritrae l’agonia di Cristo di fronte a Ponzio Pilato. L’immagine mostra Gesù nel momento in cui viene giudicato e condannato. Questo mistero invita i credenti a riflettere sulla forza e la dignità di Cristo di fronte all’ingiustizia e all’opposizione, incoraggiando la fede e la fiducia in Dio anche nelle situazioni difficili.

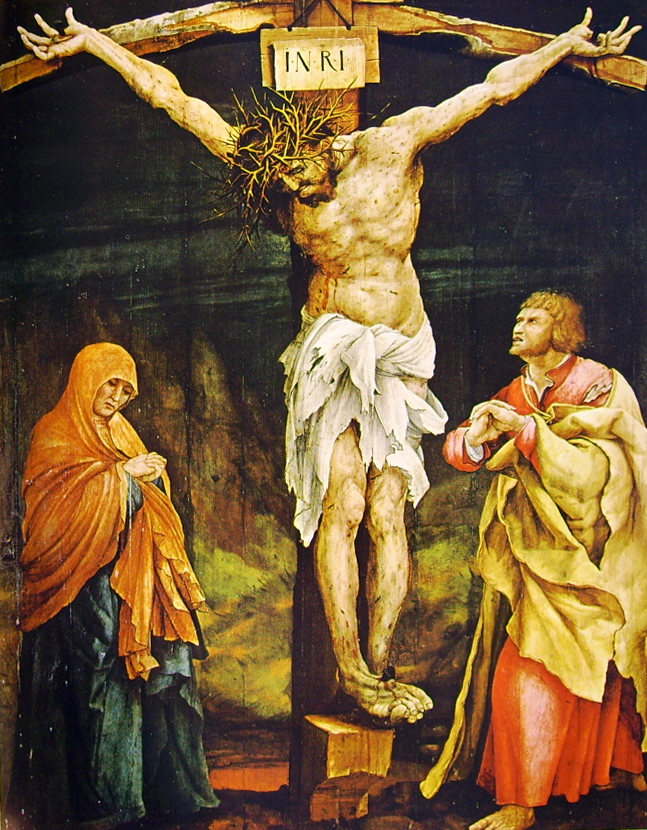

Le parole di Bernadette sul quarto mistero doloroso: «Portiamo ed abbracciamo la Croce che nostro buon Gesù ci presenta; chiediamogli, e anche alla Santissima Madonna, forza e coraggio, al fine di portarla sul loro esempio, senza lasciarci abbattere». Il quinto mosaico rappresenta Gesù crocifisso. L’immagine mostra Cristo sulla croce, simbolo del suo sacrificio supremo per la salvezza dell’umanità. Questo mistero richiama l’amore infinito di Dio e l’importanza della redenzione attraverso la morte e la resurrezione di Cristo. Le parole di Bernadette sul quinto mistero doloroso: «Meditare spesso sulle sofferenze che Maria, la nostra buona Madre, visse ai piedi della Croce sulla quale il suo amato Figlio era inchiodato. Quanto profondo sarà stato il dolore nel cuore così sensibile della Madre di Gesù […] qualsiasi altra donna sarebbe crollata di fronte a un dolore così crudele… Sta ai piedi della Croce!».

La bellezza di questi mosaici ben rimandano alla profonda spiritualità alla quale ogni pellegrino ha il bisogno di contemplare e far entrare nella propria quotidianità. L’elemento luminoso che rimanda a un Invisibile che si è sempre tentato – con mano umana – di recuperare attraverso una rappresentazione (che in quanto tale è visibile) è percepita al suo massimo grado. La Luce insita nei mosaici rivela la bellezza, il riflesso di Dio nel mondo.

Scrive Dall’Asta «la Luce è all’origine dell’esperienza del Sacro, del Divino che irrompe nella storia!». Essa illumina, rende visibili gli oggetti, le nostre esperienze: è l’essenza della nostra percezione, in Estetica, e simbolo del Divino, nel contesto teologico. Ed è il contesto teologico che ha nutrito la storia dell’arte, i suoi sviluppi, i suoi problemi, e che ha conferito significato alla sua missione. L’uomo contemporaneo ritrova se stesso per ripercorrere la storia di un incontro che riflette il desiderio di uscita dalle tenebre e di incontro del divino. Dall’Antico Testamento alla figura di Cristo come vera Luce, dalla Creazione (Genesi, 1,3) al venire alla luce, dalla Gerusalemme Celeste all’architettura di chiese. Svelando il senso dell’architettura bizantina come teofania della luce, l’estetica bizantina trova nel pensiero di matrice neo-platonica – e in particolare nella riflessione del filosofo Plotino – il suo fondamento teorico: siamo in quell’epoca definita fototropica dallo studioso Hans Sedlmayr, per via del profondo rapporto con la Luce realizzato tramite nuove materie luminose. Dall’Asta sottolinea un fattore di fondamentale importanza per capire l’arte sacra oggi: all’origine dell’estetica dell’arte cristiana vi è la costante ricerca mirata a dare uno statuto alla funzione e al senso dell’immagine. Parlare di immagine significa parlare di Luce ricreata, ma significa anche andare al fondo di una storia complessa. L’immagine, però, non può avere una sua storia senza quel dialogo con quello Spazio che l’Iconografia Cristiana eleva a Dimensione Liturgica. La Luce è sempre stata ricercata nella forza del colore: l’analisi si snoda tra la chiarificazione del significato del colore oro e la narrazione della storia bizantina che i capolavori di Ravenna – così come di Venezia, di Monreale, di Palermo – conservano in quanto Luoghi di Luce. Una storia di Luce come messaggio teologico non scritto ma rappresentato.

Ricerca della Luce

Scrive Michela Beatrice Ferri su Jerusalem (11/08/2018): «La rappresentazione della Luce è il desiderio di rievocare una Bellezza che è anzitutto originata dal Divino, ma è anche una indagine sul silenzioso messaggio della Storia, della vicenda umana. Nel corso dei secoli, la luce verrà ricercata come elemento al di fuori dallo spazio sacro, al di fuori dal bisogno di figurare una immagine appartenente alla sera del religioso. Immersi in questa drammatica contemporaneità, vediamo che l’uomo ricerca ancora la Luce. Quale Luce? In modalità diverse, in luoghi che non sempre sono adibiti al Sacro.

Cerchiamo la Luce per cercare il divino, cerchiamo luminosità per nascondere quel buio che è più intimo che sociale. Ma al di là della scienza – della matematica, della fisica, della chimica – al di là dell’ingegneria, dell’architettura, dell’arte stessa, la ricerca della luce è un simbolo: il simbolo di una umanità che non sa, che non ammette, ma che ricerca un divino in ogni presenza sensibile che emani la luminosità».

Grazie a chi combatte contro gli abusi, grazie al Vescovo di Lourdes

Le tenebre che hanno reso possibili le orrende manipolazioni su donne che bramano la vera Luce sono le stesse che hanno creato tali mosaici, strumento delle perversioni.

Che ora, ovunque nel mondo vi sono ancora i segni di tanto dolore, siano allontanati dagli occhi di coloro che cercano la Luce!

Chiara Lostaglio

in allegato immagini di vera Arte cristiana

prima immagine: Sandro Botticelli, Madonna con il bambino, 1480-1481

seconda immagine: Matthias Grünewald, La crocifissione, 1512-1516

0 commenti